2019年10月20日,我院主持开设的FIST(Fudan Intensive Summer Teaching)课程“基于交叉学科的当代语言科学导论”顺利结课。本课程在复旦已开设五个年头,吸引了国内外十多所高校三百多位师生参加,颇具影响力。

敢为人先

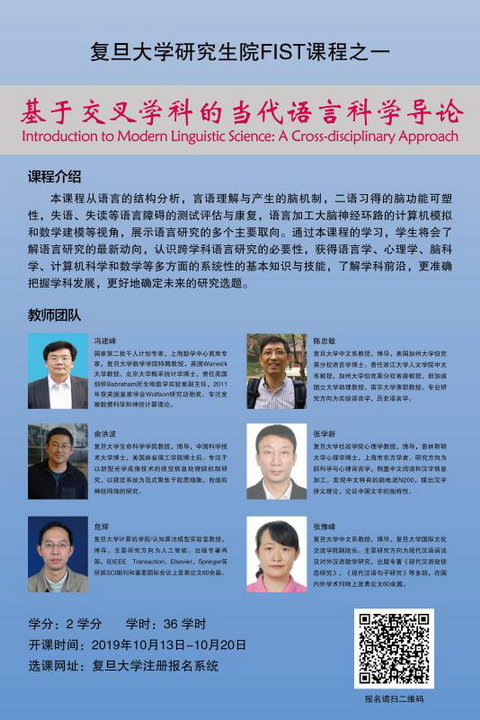

2015年年初,来自数学学院的冯建峰教授、生命科学学院的俞洪波教授、计算机学院的危辉教授、中国语言文学系的陈忠敏教授、心理学系的张学新教授和国际文化交流学院的张豫峰教授,自发组建了一支跨学科研究团队,搭建了复旦首个“语言·大脑·计算”交叉学科平台,并策划开设“基于交叉学科的当代语言科学导论”FIST课程。 时任研究生院院长的钟扬教授积极支持,鼓励团队打造出集学术性与普及性于一体的学科交叉精品课程。

六位教授紧跟前沿进展,更新教学内容,并根据课堂反馈,调整教学方式,认真完成教学工作。他们坚信只有打破学术壁垒,加强学科融合,才能拓展研究视野,提升学术创新能力。他们的投入与付出,收获了听课师生的赞誉与好评。

独树一帜

五年来,来自不同院校,不同学科的师生齐聚一堂,领会跨学科语言研究之美。他们来自复旦大学、墨尔本大学、同济大学、上海交通大学、上海外国语大学、南昌大学、南京师范大学、内蒙古大学、四川外国语大学、浙江师范大学、中国计量大学等国内外各大高校,专业背景涉及语言学、教育学、汉语言文学、计算机科学,神经科学、医学等各个领域。六位教授的授课内容涵盖语言的结构分析,言语理解与产生的脑机制,二语习得的脑功能可塑性,失语、失读等语言障碍的测试评估与康复,语言加工大脑神经环路的计算机模拟等多个方面。课堂上师生之间的交流互动为学术研究提供了新的思路,也为交叉学科的发展打下了坚实的基础。

谈及学习这门课程的收获时,同学们表示,“这个课程给了我很大的惊喜,令人意犹未尽”,“让我多方面全方位地了解跨学科知识”,“使我对相关内容的认识有了一个从感性到理性的发展”、“狭窄的知识体系在很大程度上影响了自身对问题的分析和思考,这门课就像一场及时雨,解了我的燃眉之急”。

复旦力量

随着计算机科学、脑科学以及翻译、语言习得研究的兴起和发展,语言研究的应用价值更为凸显。复旦大学“基于交叉学科的当代语言科学导论”FIST课程的建设和发展正是对这种应用价值很好的注脚和阐释。课程发挥了复旦作为综合性研究型大学的优势,通过学科的交叉与汇聚促进了复合型人才的培养。作为全国首位语言学与类脑科学联合培养的生物医学工程博士,复旦大学的郭婉婉表示,“正是这门课的开设,使我对跨学科语言研究有了更深刻的理解,坚定了我继续深造的决心。在博士求学中,通过系统的学科知识技能培训,我更能体会跨学科研究的迫切性和价值所在。”

在本课程的影响下,全国各地的兄弟院校纷纷投入到跨学科平台的建设中。今年5月,上海外国语大学邀请张豫峰教授作了“语言学前沿研究与协同创新”专题报告。张豫峰教授认为,语言贯穿大脑、认知、数理等各个方面,以语言认知为核心的跨学科研究现已成为当今科学研究的一大热点,在脑科学、计算机科学、数学等领先科学里,重新构建当代语言科学体系显得越来越重要。张教授的精彩报告引发了与会者的广泛关注。上海外国语大学党委书记姜锋强调:要充分认识学科交叉融合共享的重要性和迫切性,牢牢把握学科发展变革的前沿方向,大力推动学科建设观念转变,找准学校发展方位,打造学科竞争力。”

如今,FIST课程“基于交叉学科的当代语言科学导论”已经完成了她在复旦的五年之旅。。五年来,六位教授为课程的建设和完善付出了巨大的努力和心血,收获了一份份真切的反馈和赞誉。我们坚信跨学科交叉平台课程建设的意义,值得一代又一代学术人的坚守与发展。